自分がここは「トラップ」ではないかと、気づいたことをいくつか取り上げています。

- 65歳以上の配偶者受給する遺族厚生年金の併給調整-大小の判定を忘れない

- 区分所有法における復旧と建替えの手続きの違い

- 事業承継税制【法人版】の贈与税と相続税の要件の違い

- 先物取引やオプション取引は「買い手にとって有利か不利か」を考える

65歳以上の配偶者受給する遺族厚生年金の併給調整-大小の判定を忘れない

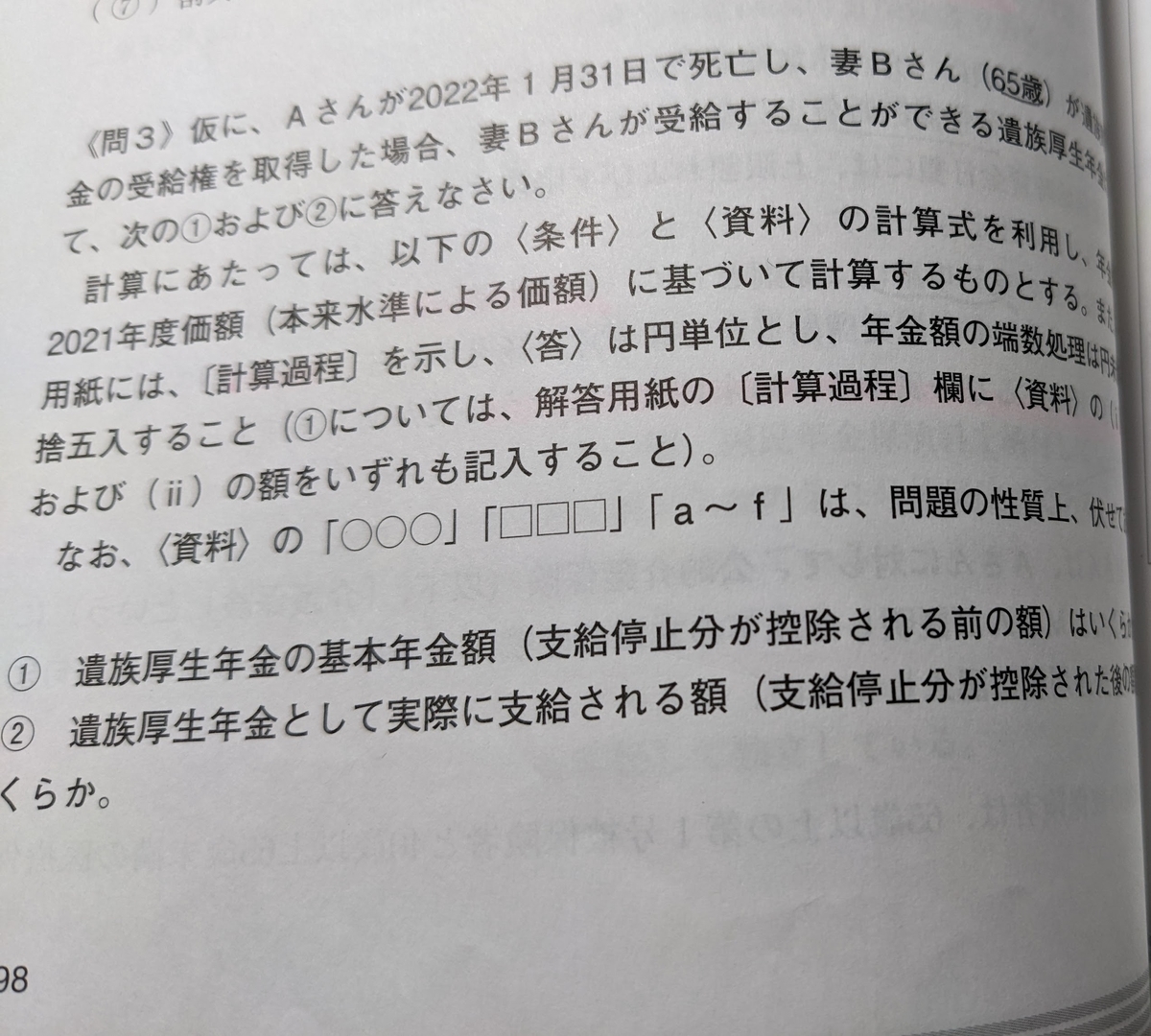

65歳以上の配偶者が受給する遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金との以下のような併給調整があります。(配偶者以外の遺族厚生年金は単純に自分の老齢厚生年金との比較調整)

- A. 自分の老齢厚生年金

- B. (死亡した配偶者の報酬比例部分に基づく)遺族厚生年金

- C. (死亡した配偶者の)遺族厚生年金×2/3 + (自分の)老齢厚生年金×1/2

応用編では①の問題で遺族厚生年金の基本年金額(支給停止分が控除される前)が問われ、②では実際に遺族厚生年金として支給される額が問われます。

自分の老齢厚生年金を優先して差額を出すだけだから簡単だな〜と思うんですが、ここでトラップポイント。①はB>CまたはB<Cの判定が必要で多い方が答え(基本年金額)になります。

単純にBの死亡者の報酬比例部分に基づく遺族厚生年金の数字だけを回答にしてしまうと、B<Cの場合求められる答えが違います。②の回答でどうせ差額を出すから②は間違えないんですが、

皆さん、この辺り普通にできてたと思いますが、私にとってはここはトラップポイントでした。同じような方もいらっしゃるかもしれないので、共有いたします。

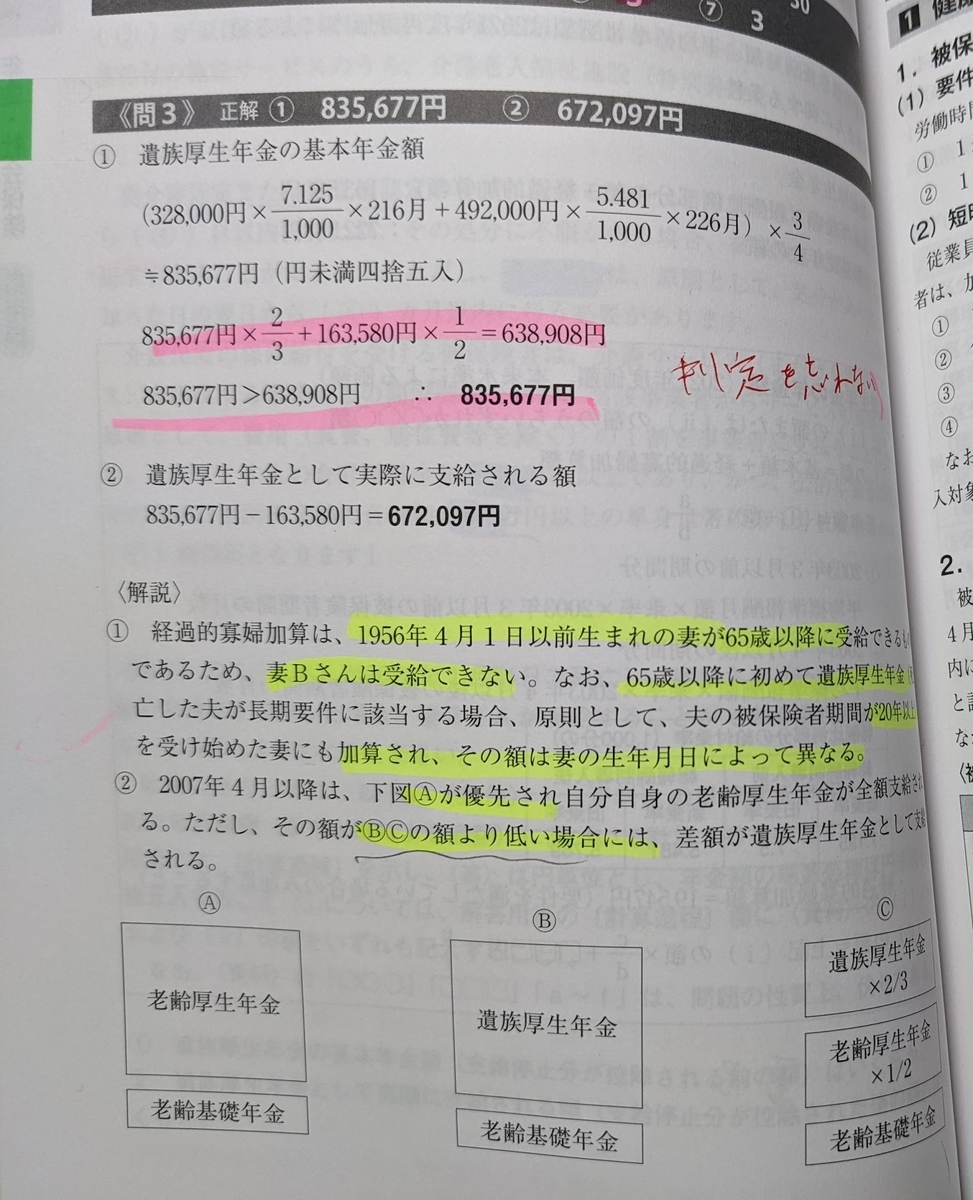

区分所有法における復旧と建替えの手続きの違い

共用部分の大規模滅失(建物価格の1/2超)の復旧:区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会決議が必要。

決議に賛成しなかった区分所有者は、賛成した区分所有者に対して、区分所有者権等を時価で買い取るよう請求できる。

建替え:区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成による集会決議が必要。

建て替え決議に賛成した区分所有者から、反対した区分所有者へ区分所有者権および敷地利用権の時価での売渡しが請求される。

赤字と青字で内容が真逆です。よく過去問に出題されているのは青字の方です。赤字の復旧時の請求内容はまだ出ていなかったと思いますが、今後出題の可能性もあります。

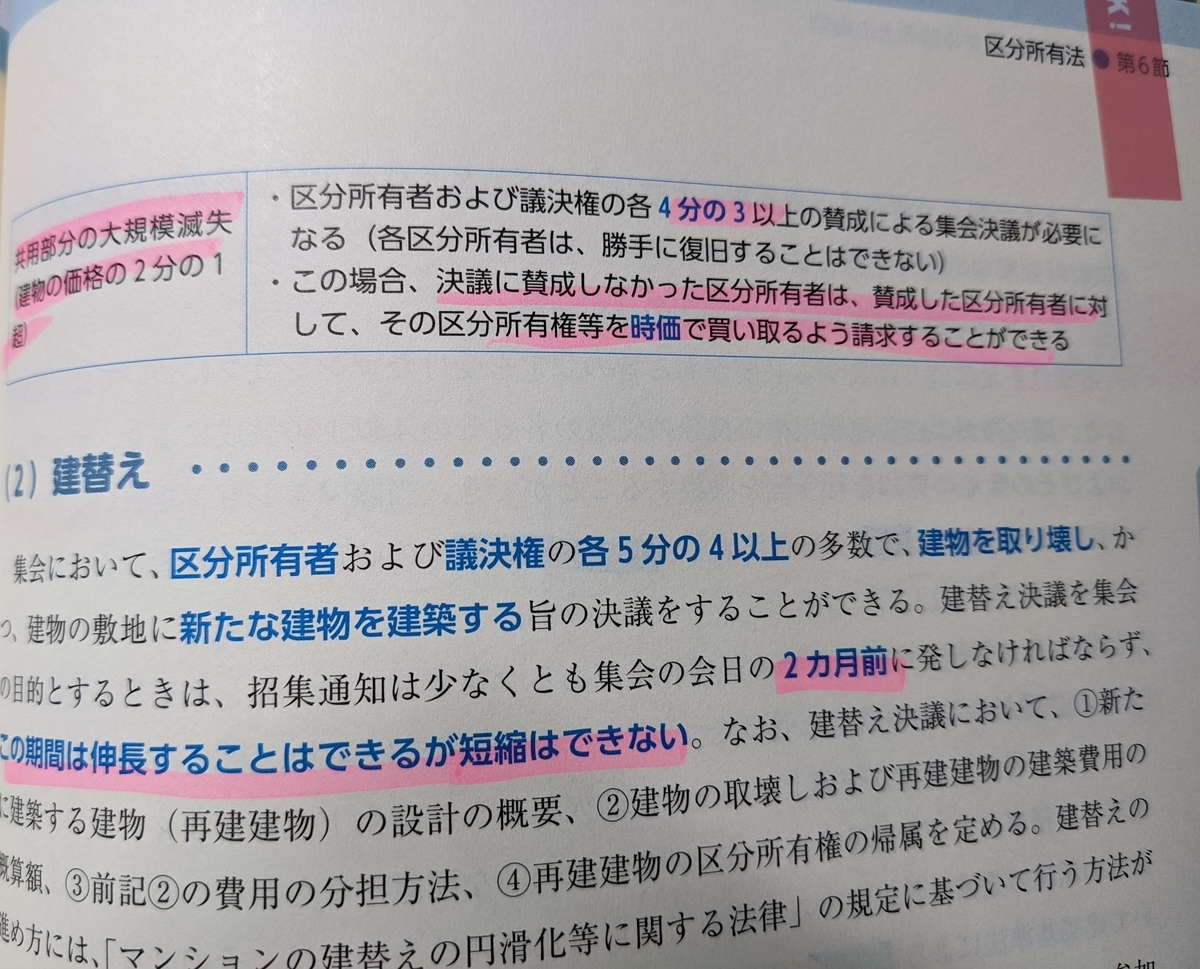

事業承継税制【法人版】の贈与税と相続税の要件の違い

【FP1級学科試験対策】事業承継税制(法人版・個人事業主版)|みにまるメモ|note

事業承継税制【法人版】の贈与税と相続税の要件は細かくてややこしいんですが、簡単にまとめると先代経営者がまだ生きているか、亡くなっているかがポイントです。いつ相続が始まるかはわかりませんよね?なので相続税の方が後継者の要件が緩くなっています。

(贈与の方は20歳(18歳)以上、3年以上役員に就任など後継者要件ありますが、相続税の方は後継者の年齢要件はなく役員要件は相続直前に役員であればよく相続開始から5ヶ月以内に代表者になればOKです。

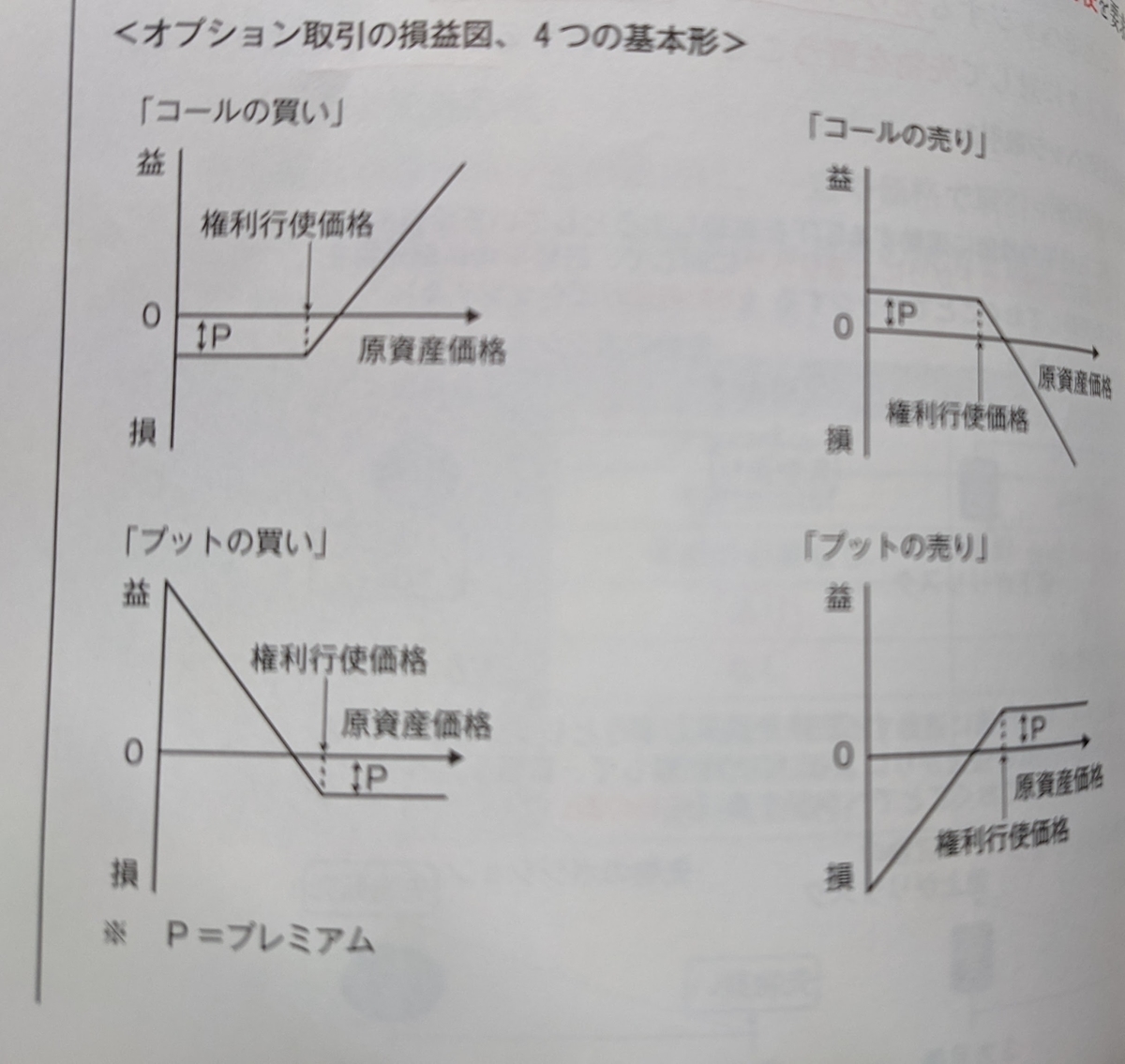

先物取引やオプション取引は「買い手にとって有利か不利か」を考える

買い(コール、ロング)は現物が値上がりすると有利、売り(プット、ショート)は現物が値下がりすると有利です。

値上がりを予想する人はコール、ロングを取り、値下がりを予想する人はプット、ショートを取る訳です。

ドルを円に換金する必要がある輸出業者がドル安円高(例:1ドル=100円→1ドル=90円)が予想されると困りますよね。この場合は円コールのオプションを買っておけばドル安円高に対するリスクヘッジになります。

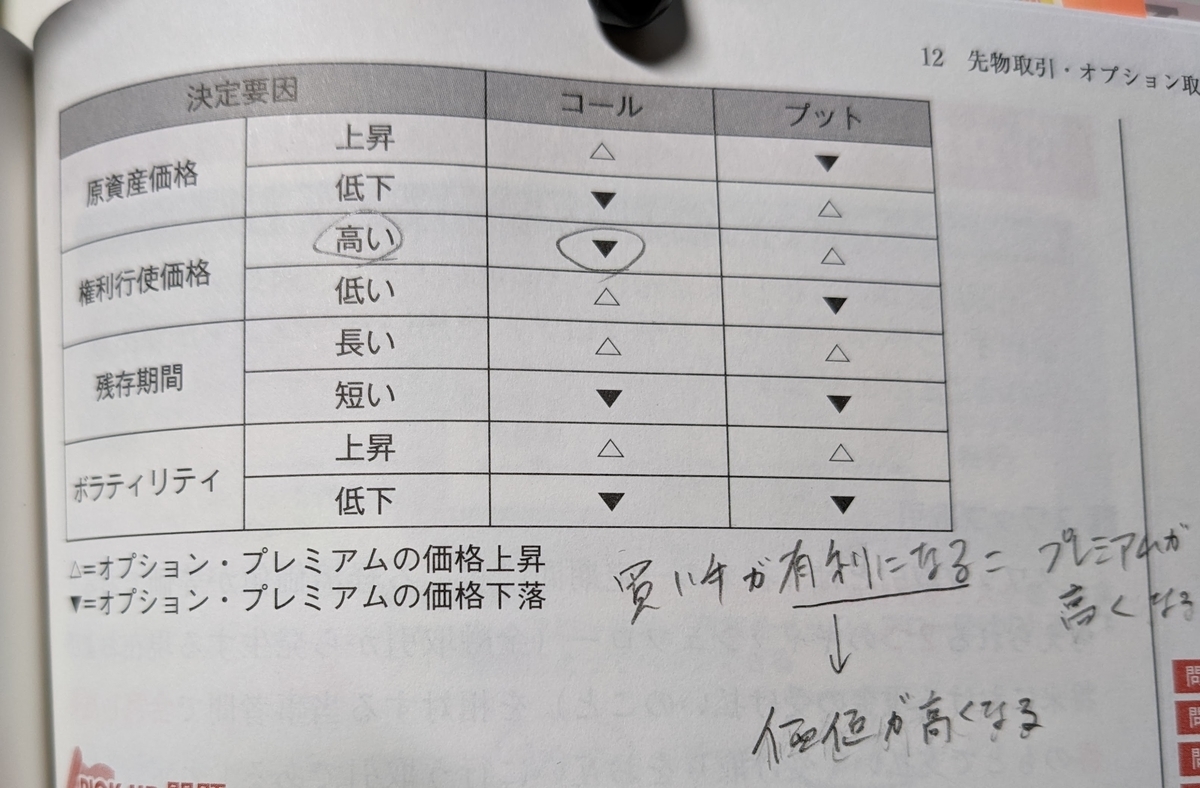

オプションのプレミアム(オプション料)は権利購入のための手数料ですから、買い手にとって有利であればあるほど高くなります。

権利行使価格が低い=安く買えるので買い手には有利、つまりプレミアムは高くなります。

ボラティリティが上昇したり、残存期間が長いほど、買い手にとっては価格変動が起きて利益を得るチャンスが増えます。なのでコールもプットもプレミアムは高くなります。

このように「買い手にとって有利か不利か」を考えれば大抵の問題は解けます。表を丸暗記するよりも、その都度有利か不利かを考えると記憶容量も圧縮でき応用力も付くような気がします。分かり難い説明もあったかと思いますが、お役に立ちましたら幸いです。